【2025年10月7日追記:自転車のカゴに入りました!詳細はこちら】

自転車のカゴに乗るベビーカーを探しているんだけど、片手で開閉できるautoNsecondは入るかなぁ…。

1歳になったばかりのお子さまがいるママさんからのご相談です。

お子さまとの移動手段として自転車を頻繁に利用されています。特に、お子さまを乗せて病院に行く際、待ち時間にベビーカーに乗せてあげたいと考えているそうです。

サイベックスのリベルがとてもコンパクトで、自転車のカゴに載せられるのは知っているけれど、両手で開閉する仕組みなのがネック。

- 片手で開閉できるautoNsecondだったら、自転車を停めてから素早く片手で広げて子どもを乗せられる

- でもカゴに入るのか心配で購入を迷っている

このような状態でご連絡をいただきました。

確かにリベルは開閉が両手。自転車を停めたらできるだけ素早くお子さまを乗せ換えたいですよね。

片手で開閉ができるautoNsecondが入れば、我が家のベストなんです!

2025年8月に発売されたばかりのB型ベビーカーのため、持っている人が少なく、自転車のカゴに載せられるサイズなのか確認することもできず困っている状態でした。

autoNsecondをたたんだ時の寸法を確認し、カゴの採寸をしてみたけれど、入るかぎりぎりで決定には至らず…。

この記事では、このご相談にお答えする中で見えてきた「ベビーカーと自転車のカゴ問題」の解決策を、みなさんと共有したいと思います。

一緒に“わからない”をほどいていきましょう

この記事を書いたちゃこまるについて

- ベビー用品販売員歴、14年目

- チャイルドシート指導員

- 抱っこ紐検定1級修了

- 子育て心理アドバイザー認定試験合格

- 2024年接客コンクール全国2位(本業にて)

- 担当はベビーカー、チャイルドシート、抱っこ紐などの大型育児用品

- 男女の年子のお母さん(大学2年と社会人1年目)

- 子どもが0歳児の時から働くワ―ママ

ご相談内容とご家族の状況

今回ご相談いただいたのは、2台目のベビーカー選びで迷っているママさん。

1歳を迎えたばかりのお子さまとの自転車移動の際に、ベビーカーを荷台のカゴに入れて持っていきたいと考えています。

特に、かかりつけの病院に行く際は、待ち時間が長いことも多々あります。ベビーカーに乗せておけると、ママもお子さまも楽に待っていられるため、自転車のカゴに入るB型ベビーカーを検討中。

発売して間もないため、周りにコンビのautoNsecondを持っているママ友もいない、聞ける人もいない、ネット上での情報も少ない状態。

子どもは1歳になったばかりでベビーカーが必須&ベビーカーの操作に両手が塞がれてしまうのは困るため、片手で開閉できるautoNsecondに魅力を感じているとのことでした。

リベルの情報はたくさんあるけど、私的には使い勝手はautoNsecondがいいんです

私がautoNsecondのたたんだ状態を確認しつつ、調べられる範囲でご協力いたします

同じように自転車のカゴに載せたいと考えている方の参考になれば幸いです。

メーカーへの確認

相談をいただいた時点で、私が店頭で販売したお客さまから自転車に載せる予定があるかどうかまでは伺いきれず、情報がない状態でした。

メーカーに連絡をしてみたところ得られた回答は下記の通り。

- まだ発売して1ヶ月も経過していないため(※問い合わせ時)、お客様の声の集計中である

- その中からさらに自転車に積んだ方の声が集まるのは、もう少し時間が必要だと考える

- 商品開発の段階で子乗せ自転車に乗せられるかどうかの検証や確認まで行ったかというのを今すぐには確認できない

- コンシューマープラザに電話をすれば、すでに何件か問い合わせが来ていればその回答があるかもしれないが、確実ではない

- 子乗せ自転車の種類も多数あるため、お客様の満足のいく回答がすぐ得られる可能性は低い

とのことで、今すぐ解決には結び付きませんでした。

相談者様のお持ちの自転車(パナソニック ギュットミニDX BE-ELMD033G3)も7.8年前の型ということで、ぴったり一致する回答を見つけるのは至難の業だと感じました。

メーカーの回答をお伝えしつつ、なんとかして確認できる方法を次にご提案しました。

実際に検証:A3用紙を使った確認方法

残念ながらメーカーからはっきりとした回答は得られませんでした。そこで、今回はご相談者様と一緒に、自宅でできる簡単な検証方法を試してみることにしました。

autoNsecondは、たたんだ時の床設置面積がA3サイズというコンパクトさを売りにしています。

そのため、A3の用紙を使ってベビーカーがカゴに収まるかどうか確認してもらうことにしました。

A3の用紙を自転車のカゴに当て、下に向かって降ろしてもらいます。4つ角が激しく折れるようであればベビーカーを入れ込むのは難しいとお伝えしました。

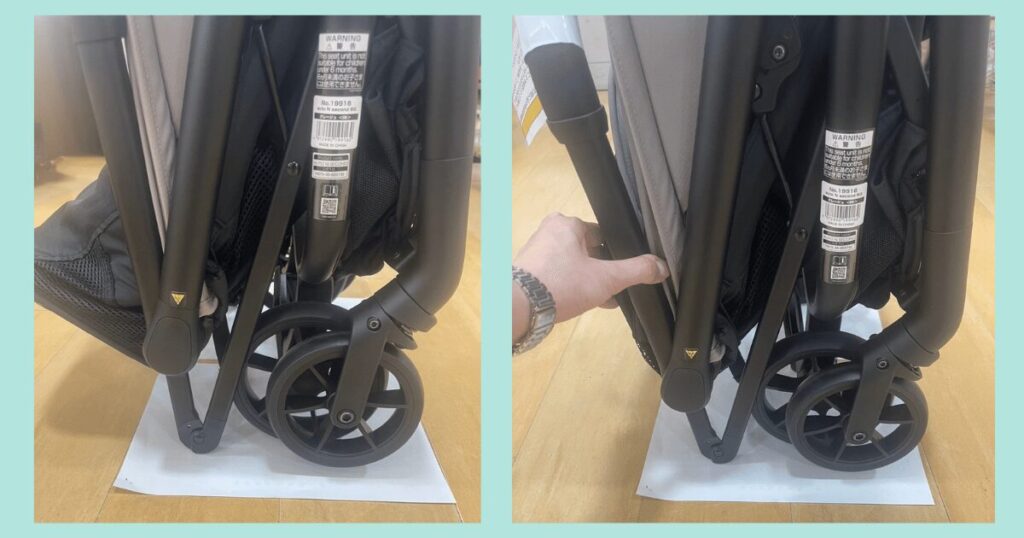

ご相談者様がこの方法を試してくださったところ、以下のような結果になりました。

- カゴの上の方は収まったものの、底辺は収まらなかった

- しかし、カゴは上に向かって広がっているため、押しながら入れたり、落下防止ネットを使ったりすれば入るかもしれないという感触を得られた

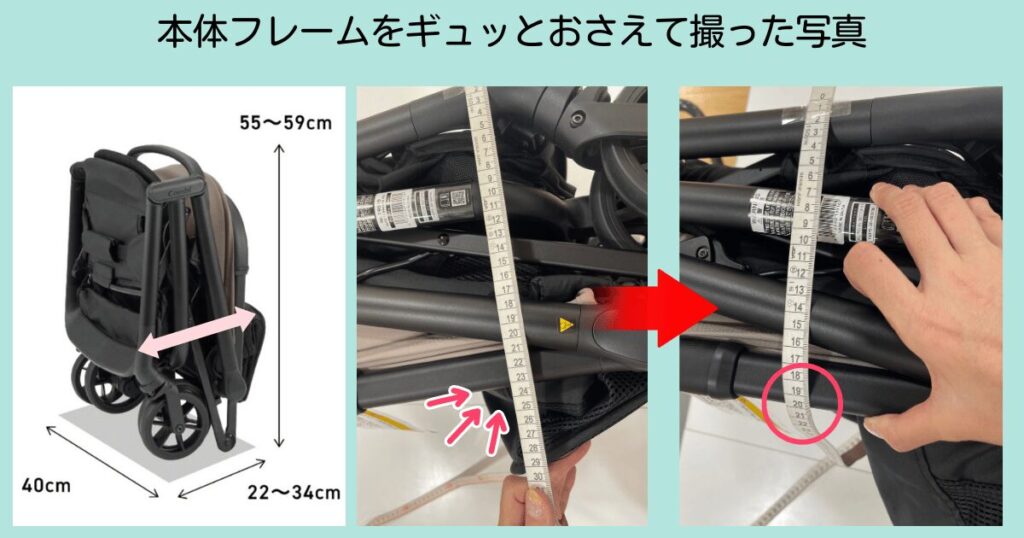

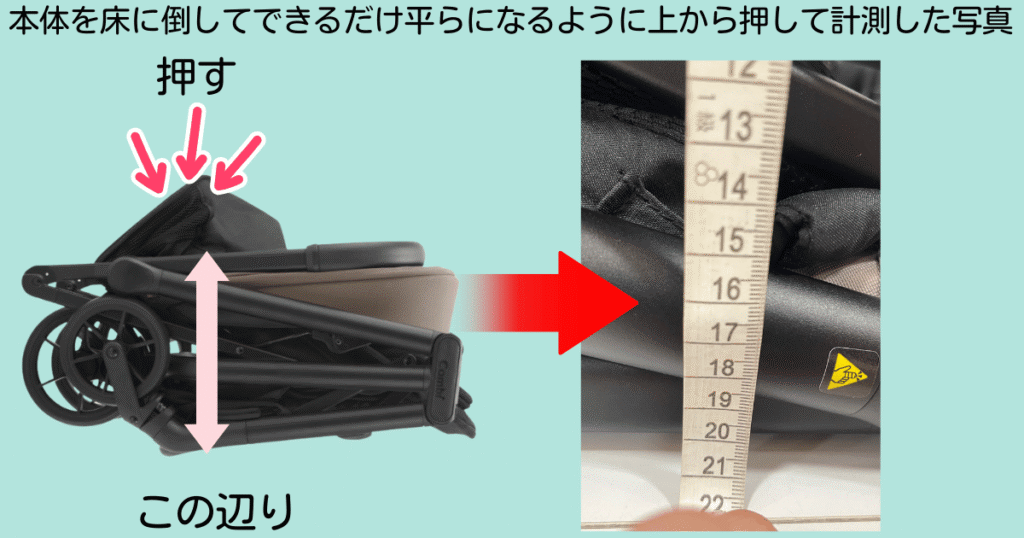

確かに、autoNsecondはたたんだ状態だと「高さが55~59cm」あります。

カゴからはみ出す部分が多いと予想されるので、安全のためには落下防止ネットがあると安心ですね。

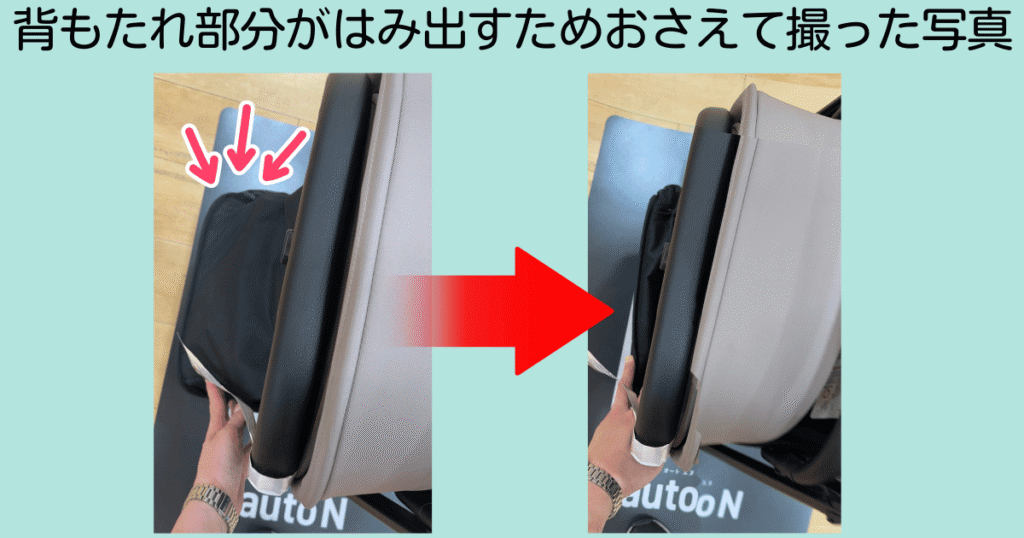

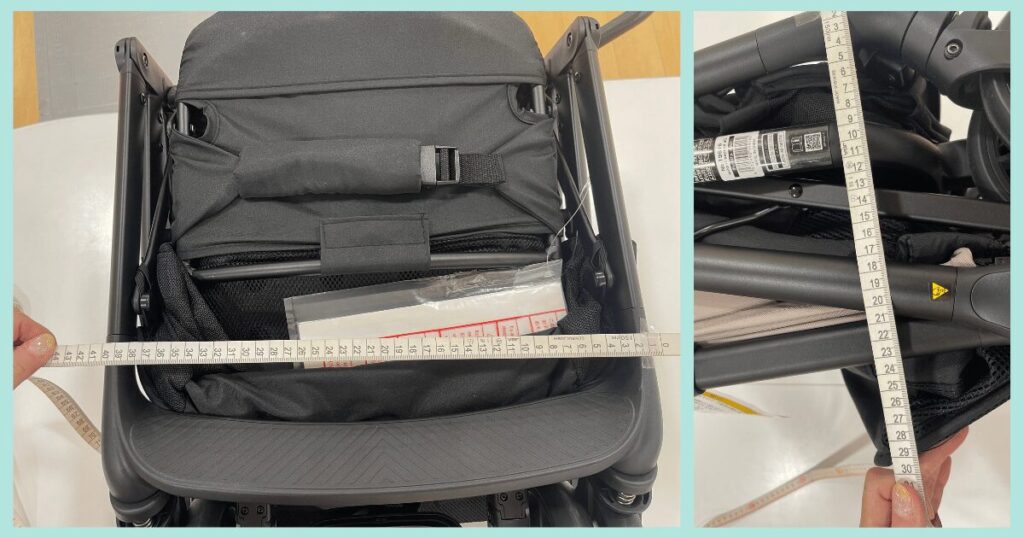

参考として相談者様に送った写真をご紹介します

さらにメジャーで計測してみました。

幅に関してはギュッとおさえることで少しスリムになります。これで相談者様の自転車のカゴに収まりそうか確認して頂きました。

それでも不安な場合の解決策3選

A3用紙を使った検証だけでは確信が持てない場合、できる限りの解決策をいくつかお話ししました。

レンタルサービスを活用する

相談者様はレンタルサービスでautoNsecondを見つけたようで、申し込もうとしたところすでに品切れ状態だったそうです。

確かに、ベビーカーのレンタルサービスを利用すれば、購入前に実際に使って試すことができます。

短期間だけ使って試せるため、購入後の「失敗した!」を避けられますね

トータルで多少費用がかかっても、失敗して他の物を買い直すよりは断然おすすめです。

ただやはり、発売して間もないことや、問い合わせも多い人気商品のためautoNsecondを扱っているレンタルサービスもまだ少なく、次にいつ借りれるかわからない状態です。

相談者様には次の空きを待てる状態ではないため、今回レンタル案は却下となりました。

店頭で試す(※電話確認がマスト!)

最も確実なのは、実際に自転車でお店に行き、店員さんに相談してカゴに入るか試させてもらう方法です。

ただし、お店の方針によっては断られることもあるため、必ず事前に電話で確認をしてください。

私は過去に、サイベックスのリベルが自転車のカゴに実際入るか確認してから購入したいというお客様対応をしたことがあります。

私の勤める店舗ではお断りすることはなく、駐輪場まで私が同行し、丁寧に扱うことを条件としてお店の展示品で試して頂きました。(展示品はのちのち販売するため傷などがあまりつかないよう配慮が必要です)

そのお客さまは他のお店では断られたとおっしゃっていたので、急に来店せずに電話で確認するのがベストだと思います。

私は、自転車で行ける距離にautoNsecondが置いてあるお店がありませんでした…

カゴを交換する

根本的な解決策として、自転車のカゴを大きなものに買い替えるという選択肢もあります。実際に入りそうなサイズのカゴは下記の2種類です。

自転車の後ろの荷台に設置するカゴです。autoNsecondの重さは5.9kgのため積載量は問題ありません。

注意書きとして「寸法は最大値です」と記載がある点が気になりますが、おそらく上部に向かって広がっている形なので、そういった記載になっていると予想されます。

autoNsecondは【横幅40cm、奥行き22~34cm、高さ55~59cm】のため横幅と奥行きはクリアしています。

高さが不安なので、やはり落下防止ネットなどを併用した方が安全性は高まりそうですね

自転車のカゴにベビーカーを乗せるための確認方法まとめ

今回の個別相談を通して、コンビのautoNsecondBQはパナソニックのギュットミニDXの後ろカゴに「ギリギリ入る可能性が高い」ことがわかりました。入りました!

すんなり入りました!

相談後、実際購入にいたり、問題なくカゴに入っています。

カゴからはみ出した部分はネットで押さえるか、カゴのカバーが伸縮するので、伸ばして調整しようと思います。

自転車のカゴの大きさにもよりますが、実際に収納するには「(背もたれ部分を)押しながら入れる」ことや「落下防止ネットを使う」といった工夫が必要になりそうです。

ベビーカーを選ぶ際は、製品のサイズだけでなく、ご自宅の環境(自転車のカゴの形状など)との相性を事前に確認することが何よりも大切ですね。

今回の記事でご紹介した「紙を使って確認する方法」や「レンタルサービス」もぜひ活用してみてください。

「リベルのコンパクトさも魅力的だけど、やっぱりautoNsecondの片手開閉は捨てがたい」。

ご相談者様にとってこの検証結果が、「使い勝手を優先したい」という想いを諦めずに済む、大きな後押しとなっていたようでよかったと感じています。

ベビーカーは、お子さまとの移動時間をサポートする心強いパートナーです。今回の相談内容が、同じようなお悩みを持つ方のベビーカー選びの参考になればうれしいです。

無料個別のご案内(ご一読ください)

赤ちゃんとの暮らしや育児グッズについて、「わが家の場合はどうしたらいい?」と迷われたときは、どうぞお気軽にご相談ください。

私自身、育児に悩んだり、情報の多さに戸惑った経験があるからこそ、ひとりひとりの「ちょっと聞きたい」に寄り添いたいと思っています😊

ご相談の回答は、他の方の参考にもなる内容として、このサイト内で記事にさせていただく形をとっております。

あなたの“わからない”は、きっと他の誰かの“知りたかった”でもあります

なので、お気軽に下記のフォームからご利用ください。

一緒に“わからない”をほどいていきましょう

個別相談についての詳細はこちらで確認できます。

個別相談事例はこちら👇

- 【実例】3人育児、車は5人乗りのまま!チャイルドシートの安全な配置は?

- 【実例】「娘にも、息子にも——。 平等ってどこまで?」チャイルドシート選びに悩んだ、あるおばあちゃんの話

- 【実例】コンビauto N second BQは子乗せ自転車のカゴに乗る?サイベックスリベルと迷ったときの選び方

コメント