そんなふうに感じはじめたら、それはお子さまの成長としっかり向き合っている証拠。

でもその一方で、「ジュニアシートって、いつから?」「どれを選べばいいの?」と、迷いや不安が出てくるのも自然なことですよね。

私自身、店頭でたくさんのパパママとお話ししてきました。

ジュニアシート選びに悩む方の多くが、

- 安全に乗せたいけれど、違いがわからない

- 子どもに合うかどうか不安

といった思いを抱えています。

私は現役ベビー用品売り場の販売員として、チャイルドシートやジュニアシートの専門知識をもとに、実際にお子さまに合わせたご提案や、車種との相性チェックなども日々行っています。

この記事では、そんな現場で培った知識と経験をもとに、

- ジュニアシートへの切り替えの目安

- 失敗しない選び方のポイント

- 安全に使うための注意点

をわかりやすくお伝えしていきます。

読んでいただければ、きっと「うちの子に合うのはこれかも!」というヒントが見つかるはず。

お子さまとのカーライフを、もっと安全で快適にするための第一歩を、一緒に踏み出していきましょう!

この記事を書いたちゃこまるについて

- ベビー用品販売員歴、14年目

- チャイルドシート指導員

- 抱っこ紐検定1級修了

- 子育て心理アドバイザー認定試験合格

- 2024年接客コンクール全国2位(本業にて)

- 担当はベビーカー、チャイルドシート、抱っこ紐などの大型育児用品

- 男女の年子のお母さん(大学2年と社会人1年目)

- 子どもが0歳児の時から働くワ―ママ

ジュニアシートへの切り替え時期は「いつから」?成長のサインを見逃さないで

「そろそろジュニアシート…?」と思っても、いつ・どんな基準で替えればいいのか分かりにくいですよね。お子さまの身体の変化に気づいてあげることが、安全な移動の第一歩になります。

ここでは、切り替えのタイミングを見極めるためのポイントを、分かりやすく解説していきます。

身体の成長が最重要!切り替えの目安

ジュニアシートへの切り替えは、年齢ではなく身長が基準です。

- 幼児用:月齢15ヶ月以上かつ身長76cmから

- 学童用背もたれ付き:身長100cmから

- 学童用背もたれなし:身長125cmから

この基準には理由があります。ジュニアシートはチャイルドシートのようにハーネスでしっかり固定するものではなく、車のシートベルトを正しく使える体格かどうかが重要になります。

体格が足りないうちにジュニアシートに移行してしまうと、万が一の事故時にシートベルトが首やお腹に食い込んでしまうリスクも…。安全性を最優先に、焦らず判断しましょう。

選んだ商品の取扱説明書に身長の基準が明記されているので必ず確認しましょう。

チャイルドシートが「もう狭い」と感じる具体的なサイン

「なんとなく狭そう」と思っても、明確なサインがわかれば判断しやすくなります。以下のようなポイントをチェックしてみてください。

これらは、チャイルドシートがお子さまの体に合わなくなってきたサイン。

無理にそのまま使い続けると、正しい姿勢が保てなかったり、安全に固定できなかったりと、思わぬリスクを招いてしまうこともあります。「そろそろ…?」と感じた時が、見直しのチャンスです。

法律上のルールも確認しておこう:装着義務期間について

日本の道路交通法では、6歳未満の子どもにはチャイルドシートまたはジュニアシートの使用が義務付けられています。

でも、6歳を過ぎたからといって、急に安全になるわけではありません。

実は、身長が140〜150cmに満たない子どもは、大人用シートベルトが正しく使えないことが多いんです。

ベルトが首にかかったり、お腹を圧迫してしまったりするため、「150cmになるまでは使用を推奨」というガイドラインが設けられています。

「法律上はOK」でも、実際の体格に合っていなければ危険なことも……

お子さまの命を守るために、ルールより“安全性”を優先して考えることが大切です。

※ガイドライン詳細はJAFにて要確認

【失敗しない】ジュニアシート選び「3つのポイント」

ジュニアシート選びは、種類が多すぎて迷ってしまいがち。ここでは、この3つのポイントにしぼって、分かりやすく解説していきます。

子どもの体格に「フィット」するか

まず何より大切なのは、お子さまの体に合っているかどうか。シートのサイズが合っていないと、正しい姿勢が保てなかったり、シートベルトの位置がズレてしまったりと、安全性に大きな影響を与えてしまいます。

特に注目したいのが、「体の成長に合わせて調整できるものか」という部分。

ジュニアシートを選ぶときは、「今」だけでなく「これから」も見据えることが大切です。

ヘッドレストの高さやシート幅を調節できるタイプなら、成長に合わせて長く安全に使えるので、買い替えのタイミングを遅らせることができます。

そして可能であれば、実際にお子さまを座らせてみるのがおすすめ。

さらに5点式ベルトの場合は、子どもを着座させてハーネスを締めた際、指が1本入る程度が目安です

これらを確認することが、さらに安全に使うためにはとても重要です。

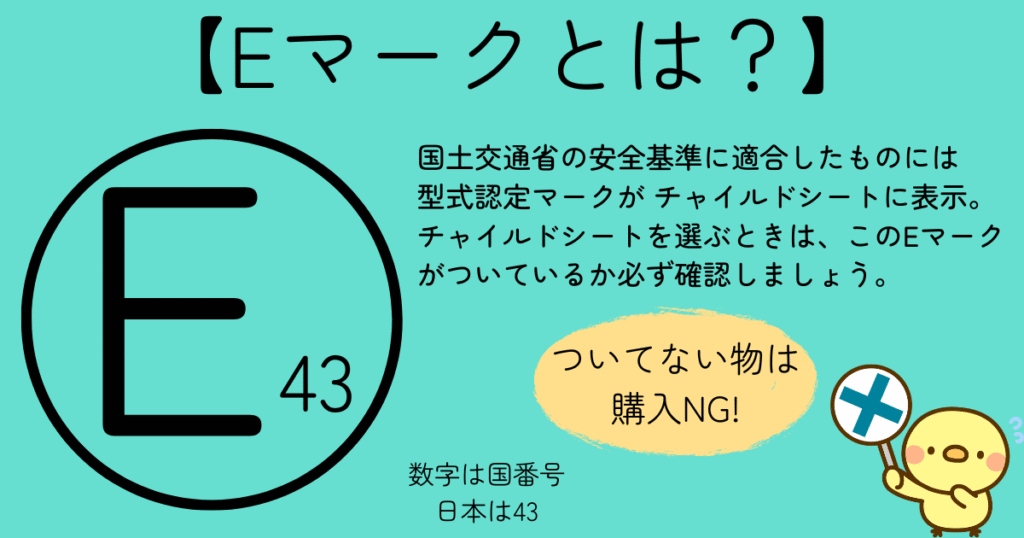

万が一の事故に備える「安全性」

命を守るためのアイテムですから、安全性のチェックは最優先です。まずは、国の安全基準をクリアしていることの証である「Eマーク」を確認しましょう。

Eマークが表示されていない製品は、残念ながら多数出回っています。必ず付いている物を購入しましょう

さらに、以下のような機能もチェックしてください。

- 側面衝突時に備えたヘッドレストやサイドプロテクション

- 万が一の衝撃をやわらげるクッション材や衝撃吸収構造

- 頭や腰まわりのしっかりしたホールド感

「価格が高い=安全」ではありませんが、しっかり守ってくれる構造かどうかは見逃さずにチェックしたいポイントです。

日々の使い勝手はどうか?「利便性」

安全性と同じくらい、毎日の使いやすさも重要です。どんなに高性能なシートでも、「使いづらいから…」と正しく使われなければ意味がありません。

チェックしておきたいのは、以下のような点です。

- 取り付けのしやすさ

→ ISOFIX対応なら、カチッとはめるだけで固定できるので安心&時短。シートベルト固定の場合は、取り付け手順の簡単さも要確認です。 - シートの素材や洗濯のしやすさ

→ 食べこぼしや汗などで汚れやすいジュニアシート。カバーが洗えるタイプなら、清潔に保ちやすくて助かります。 - 車への適合性

→車種によっては取り付けできないモデルもあるので、購入前にメーカーサイトや店舗で「適合確認」をしておきましょう。

車種別の適合確認は、見落としがちですが超重要!

気になる機種が決まったら「メーカー名 車種適合」などと検索するようにしましょう。

車のメーカー、車種、タイプ(何人乗りなど)、年式(型式)を入力すると、取り付けの可否と、可能な場合はどの席に取り付け可能か詳しく表示されます。

ジュニアシートの種類を知って「失敗しない選び方」のヒントにしよう

ジュニアシートとひと口にいっても、形や機能はさまざま。それぞれに特徴や使える時期の違いがあるので、詳しく見ていきましょう。

一体型(チャイルド→ジュニア兼用タイプ)

1台で長く使える便利な「一体型タイプ」ですが、使用開始時期によって大きく2種類に分かれます。

首すわり前から安心して使いたい人におすすめ。このロングユースタイプは、コスパ重視の家庭や車に乗る頻度が低い家庭に人気です。

首すわり後に買い替えたい人や、2台目用・セカンドカー用にも向いています。

実際このタイプを買う方は「1歳までのチャイルドシートを使っている方、お下がりのチャイルドシートを使っている方」が多い印象です

ハイバックシートタイプ

背もたれがしっかりしていて、頭や体を包み込むように守ってくれるタイプ。このタイプも、使用開始時期と固定方法によって2種類に分かれます。

体の小さい子でもフィットしやすく、安定感があるので、長距離ドライブや乗車時間が長いご家庭に人気。

軽量で取り扱いが簡単、乗せ降ろしもラクなので、短距離メインの方や、車から車への載せ替えが多い方にも◎

中には、背もたれ部分を取り外して座面だけの「ブースターシート」として使える2WAY仕様のものもあります。

お子さまの成長や使用シーンに合わせて形を変えられるので、「ハイバックを卒業したあとどうしよう?」という心配も少なくなりますよ。

ブースターシートタイプ

背もたれのない、座面だけのシンプルなシートです。座面を底上げすることで、正しい位置でベルトを装着できるようにするのが目的。

使用可能な身長は125cm~150cmくらいまで(商品によっては135cm~の物もあるため確認が必要)。

125cmに達するお子さまは6歳を超えている場合が多いですが、装着義務期間は終えても安全のためには使い続けることが望ましいです。

前の部分にも記載しましたが「150cmになるまでは使用を推奨」というガイドラインが設けられています。

ただし、側面や頭部のサポートがない分、安全面ではハイバックタイプに劣る場合も。

あくまで「シートベルトの高さ調整を助けるための補助的なシート」なので、安全機能は最小限。長距離移動や高速道路での使用には注意が必要です。

ジュニアシートを安全に使うための「最終チェック」

ジュニアシートは、正しく使ってこそ本来の安全性を発揮します。どんなに高機能なシートを選んでも、取り付け方や使い方を間違えてしまえば効果はありません。

ここでは「使い始める前の最終チェックポイント」をまとめました。ぜひ、お子さまの安全のためにひとつずつ確認してみてくださいね。

正しい取り付け方とシートベルトの通し方

- 肩ベルトが首にかかっていないか?

- 腰ベルトがお腹の上を通っていないか?

- ベルトがねじれていたり、ゆるんでいないか?

シートベルトは、お子さまの骨格に沿って正しくフィットしていることが大切です。首やお腹の柔らかい部分に食い込んでいると、万が一の事故時に大きなケガにつながることも。

また、ベルト通しのガイド(緑ライン)が付いているため、必ず取扱説明書を確認した上で、正しい位置を通しているかチェックしましょう。

冬服着用時の注意点

寒い季節はつい厚着をさせたくなりますが、モコモコのアウターを着たままジュニアシートに座ると、シートベルトが正しくフィットせず、安全性が大きく損なわれることがあります。

できるだけアウターは脱がせて、体にしっかりベルトが密着するようにしましょう。

でも「じゃあ寒さ対策はどうしたらいいの?」という声もありますよね。そんなときは、以下のような工夫で安全と快適の両立を目指しましょう。

- 出発前に車内をあたためておく

- 機能性インナーを活用して、厚着に頼らない

- ブランケットやフットマフを活用する

- 車内専用の「脱ぎ着しやすい上着」を1枚用意

- 保温シートなどを利用する

これで「脱がせたら寒くないかな?」という不安も、ぐっと軽くなりますね

こんな時どうする?よくある疑問Q&A

Q:「何歳までジュニアシートって使うべき?」

A:法律では6歳未満までが義務ですが、安全面では「身長150cmになるまで」が目安です。

理由は、身長150cm未満の子どもは、大人用のシートベルトが正しくフィットしないため、万が一の衝突時に重大なケガにつながる可能性があるからです。

Q:「長距離移動で子どもが嫌がる…どうしたらいい?」

A:長時間のドライブでは、シートの座り心地や通気性が快適かどうかも大切なポイントです。

また、お気に入りのぬいぐるみやおやつ、音楽などでご機嫌対策をしておくのも効果的。

途中でこまめに休憩を取りながら、リフレッシュできるように工夫しましょう。

Q:「兄弟で使い回してもいいの?」

A:基本的にはOKですが、以下の点に注意しましょう:

- 使用期限が過ぎていないか(多くの製品は使用推奨期間が6〜10年)

- 部品の劣化や破損がないか

- 体格や年齢に合ったサイズか

上の子のおさがりを使うときは、必ず取扱説明書で対象体格を再確認し、安全に使える状態かチェックしてから使用しましょう。

Q:「助手席に乗せていいの?」

A:基本的には、助手席でのチャイルドシート使用はNGです。どうしても助手席に乗せなければならない事情がある場合は、以下のポイントを必ず守ってください

- 助手席エアバッグをOFFにする(※対応可能な車種か確認を)

- 助手席のシートをできるだけ後方に下げる

- 車の取扱説明書で、チャイルドシート使用時の注意点を必ず確認する

事故の際にエアバッグが作動すると、まだ体の小さなお子さまにとっては衝撃が強すぎて危険な上、窒息の恐れがあります。できるだけ後部座席に乗せるようにしましょう。

安全基準が変わることももちろんあるので、その場合は買い替えることをおすすめします。

安全と快適を両立するジュニアシートを見つけよう!

お子さまがチャイルドシートを卒業するタイミングは、身体の成長や日々の変化に気づけるママ・パパだからこそ感じ取れる大切なサイン。

今回は、そんな成長を支えるための「ジュニアシート」について、切り替え時期の見極め方から、安全で後悔しない選び方、そして正しく使うための注意点までをお伝えしてきました。

とはいえ、焦る必要はまったくありません。

大切なのは、お子さまの発達段階や体格に合ったシートを選ぶこと、そして安全性と快適性のバランスを見極めることです。

選び方に迷ったときは、今回ご紹介したポイントを思い出してくださいね。正しい知識を持っていれば、必要以上に不安になることも、なんとなくで選んで後悔することもありません。

ジュニアシートは、ただの「車の道具」ではなく、お子さまの命を守る大切なパートナー。

だからこそ、納得のいく1台を選び、お子さまとのお出かけをもっと楽しく、もっと安心なものにしていきましょう!

機能が気になっているジュニアシートがある方はこちらからチェックしてみてください。

悩んでいるジュニアシートあって決めきれない場合など、下記の個別相談をぜひお試しください!

無料個別相談のご案内

「でも、実際うちの子に合うのはどれなんだろう…?」「〇〇の■■と、△△の◆◆の2種類で迷ってるんだよね…」という方にぜひおすすめしたいのが個別相談です!

体格やお子さまの性格、普段の移動スタイルやご家庭の車のタイプによって、ピッタリなジュニアシートは本当に人それぞれ。だからこそ、気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください!

あなたの“わからない”は、きっと他の誰かの“知りたかった”でもあります

私自身、育児に悩んだり、情報の多さに戸惑った経験があるからこそ、ひとりひとりの「ちょっと聞きたい」に寄り添いたいと思っています😊

一緒に“わからない”をほどいていきましょう

ご相談の回答は、他の方の参考にもなる内容として、このサイト内で記事にさせていただく形をとっております。

お気軽に下記のフォームからご利用ください。

一緒に“わからない”をほどいていきましょう

個別相談についての詳細はこちらでご確認ください。

📝実際のご相談事例はこちらの記事で紹介しています。

相談記事一覧(準備中)

コメント